Sommaire

|

Un curieux monument funéraire (P. Noblecourt) Les Gaulois des rives de l'étang de Berre (Jean Chausserie-Laprée) Visite guidée de l'Oppidum d'Entremont (P. Noblecourt) Aix en Provence à l'époque romaine : état des recherches archéologiques. (Nuria Nin) Visite guidée de Gardanne. (P. Noblecourt) Visite du chantier de fouilles de la Seds à Aix-en-Provence. (P. Noblecourt) |

Un curieux monument funéraireL'archéologie peut

s'intéresser au passé récent. Monsieur Dominique Berthout, archéologue,

au cours d'une visite, a attiré l'attention des membres de l'Association

archéologique de Cabriès sur un monument funéraire original, situé dans

le "cimetière vieux" de Cabriès. C'est dans ces bustes que réside l'originalité du monument.  Ce monument funéraire est symbolique du matriarcat (la femme exerce une autorité prépondérante au sein de la famille).

Louise, désormais,

veille, en haut du monument, sur ses chers disparus, majestueuse et sévère. Notes Nous avons pu interroger

quelques témoins de cette époque : 1)

La sépulture Chave Brun devrait s'appeler Brun Chave, Louis Brun en étant

le propriétaire. Autre symbole du matriarcat rural en Provence. 2)

La plaque de marbre, à l'intérieur de la chapelle, où figuraient les noms

de Louis Brun et de Léandre Brun, a été déposée. Les inscriptions sont

sur les piédestaux. 3)

La Ferme du Bouscaut est devenue la "Ferme des animaux" dans la zone commerciale

de Plan de Campagne. |

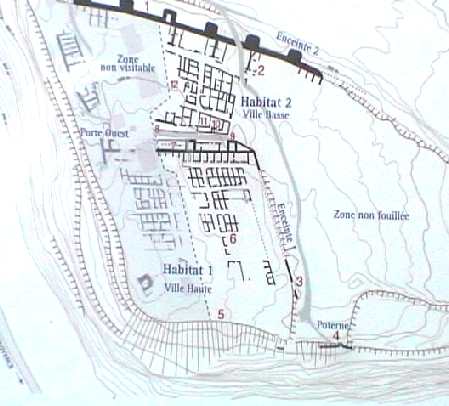

Visite guidée de l'Oppidum d'Entremont Explications préalables de notre guide (photo H. Tournier) Le samedi 21 juin 2003, l'Association archéologique de Cabriès-Calas a visité l'Oppidum d'Entremont. La visite, éclairée par Jean- Louis Charrière, Président de l'Association Entremont, a été riche d'informations. Les propos de notre guide furent précis, synthétiques et passionnants. Les fouilles d'Entremont sont récentes puisque c'est en 1943 que furent faites les trouvailles décisives. Les fouilles systématiques furent entreprises en 1946. Mais la curiosité des érudits avait été alertée dès 1817. C'est au XIXe siècle que des blocs de pierre, sculptés avaient été trouvés et déposés au Musée Granet où ils seront à nouveau visibles lorsque le musée sera rouvert.

Nous savons d'Entremont ce qu'en ont écrit les auteurs anciens, mais aussi ce qu'en ont révélé les fouilles archéologiques .Originalité de la civilisation celto-ligure : on ne trouve en Provence aucune sépulture. Que faisaient nos ancêtres de leurs morts ? L'antique capitale du monde salyen, dont nous retrouvons les traces au Baou Roux ( à Bouc bel air, à proximité de Cabriès),à Roquepertuse et à l'Infernet, a eu une existence brève. Fondée vers 180 avant notre ère, elle se développa rapidement en profitant du rayonnement économique de la colonie grecque de Massalia. Mais dès 124 avant JC, les Massaliotes appelèrent à l'aide Rome. La cité salyenne succomba à la poussée impérialiste romaine. Aquae Sextiae (Aix) fut créée dans un site mieux abreuvé. Entremont fut abandonné.  Visite d'une maison (photo H.Tournier) L'habitat salyen, à Entremont, est particulièrement bien conservé et révèle un caractère méditerranéen. Les maisons les plus anciennes mesurent de 13 à 15 m² et sont construites en pierres liées avec de la terre argileuse. Leur toit est en terrasse. On trouve à Entremont les traces d'un édifice public : une salle hypostyle.

Le site d'Entremont est ouvert du mercredi au lundi de 9 h à 12 h et de 14 à 18 h. Entrée libre et gratuite. Accès au site Web d'Entremont : cliquez ici |

Aix en Provence à l’époque romaine : état des recherches archéologiques

Le 14 mai 2004, l’Association d’Archéologie et d’Histoire de Cabriès-Calas a présenté à l’Oustau per touti de Trébillane une conférence donnée par Nuria Nin, historienne et archéologue, Conservateur du Patrimoine de la Ville d’Aix. Nuria Nin évoque le riche passé romain d’AQUAE SEXTIAE, présente et commente une superbe série de photographies témoignant de la richesse insoupçonnable du sous-sol de la ville. A l’origine, la cité, capitale des Salyens, peuple celte, est située sur le plateau d’Entremont. Les vestiges de cette cité sont bien conservés et visibles car le site n’a pas fait l’objet d’occupation urbaine ultérieure. Le cœur de la ville correspond au début du Ier siècle av. J.-C. à l’actuel quartier Thermes. Les recherches ont fait reconnaître le quadrillage des voies : cardo et décumanus, avec leur réseau d’égouts. On découvre avec Nuria Nin un marché de l’époque césarienne, vaste esplanade à portique, on imagine l’aspect des habitations modestes avant de partir visiter en images Aquae Sextiae à l’époque augustéenne. La ville explose à l’époque impériale. On entre, avec la conférencière, par la porte sud, monumentale, précédée d’une avenue bordée de tombeaux. On traverse le cardo des Thermes et le décumanus des Minimes. On visite les vestiges des collecteurs (cloaques). On admire la parure monumentale de la cité : le Forum (vestiges visibles à la Cathédrale) ; l’établissement thermal, ses thermes de cure et ses bassins de baignade ; l’amphithéâtre (ou le théâtre ? Les archéologues ont encore le choix entre les deux types de monuments car le site exploré par des procédés géophysiques en 2003 est actuellement en cours de fouille). Nuria Nin nous entraîne ensuite dans le monde des nécropoles. Les tombes et tombeaux sont situés à l’extérieur de l’enceinte. Ils bordent les voies. La conférencière montre les enclos funéraires découverts au sud de la cité et les traces des différents rites d’inhumation, d’incinération et d’offrande. Une place particulière est consacrée à l’inhumation des enfants morts avant naissance. Puis l’archéologue prouve, images sur écran, que durant trois siècles les pratiques agricoles en bordure de la ville étaient sophistiquées. Des drains permettaient de cultiver en zone humide, des fossés irriguaient les zones sèches. On cultivait la vigne à Sextius Mirabeau ! L’auditoire, nombreux et captivé a suivi avec passion cette visite d’Aquae Sextiae, conduite par une conférencière compétente et de talent. L’Association d’histoire et d’archéologie de Cabriès se promet d’organiser une visite de l’actuel chantier de fouilles de la Seds, route d’Avignon qui se révèle plein de promesses.

P. N. |

Visite guidée et découverte de Gardanne Dominique Berthout accueille notre groupe (photo H. Tournier) Les quatorze membres de l'Association d'archéologie et d'histoire de Cabriès-Calas qui participèrent à cette promenade croyaient connaître Gardanne parce qu'ils étaient venus quelquefois au marché sur le Cours Forbin. Ils ont véritablement découvert Gardanne, la vieille ville pittoresque et ses extensions, le 9 octobre 2004.

Vue panoramique de Gardanne (photo H. Tournier) |

Visite du chantier de fouilles de la Seds à Aix-en-Provence L'accueil des visiteurs (photo H. Tournier) Nous avions été enthousiasmés par la conférence illustrée sur Aix en Provence à l’époque romaine et sur l’état des fouilles archéologiques, par Nuria Nin, Conservateur du Patrimoine de la Ville d’Aix, le 14 mai dernier. Lorsque celle-ci nous avait parlé du chantier de la SEDS, nous avions été impatients de savoir si l’on allait découvrir un amphithéâtre ou un théâtre. Le site, une propriété conventuelle, a été acheté récemment par la Ville d’Aix, et n’est l’objet d’aucune menace immobilière. C’est un espace de recherche scientifique approfondie, qui, nous l’espérons, sera mis en valeur dans un avenir proche : son intérêt est majeur. En fait, le site avait été exploré dès 1843 et on avait mis à jour vers 1950 des vestiges de remparts de la ville romaine. La campagne de fouilles de 2004 a révélé un ensemble architectural urbain exceptionnel qui nous a été présenté :

Ensuite des traces d’habitat de l’Antiquité tardive puis de l’époque médiévale, qui se sont superposés aux vestiges romains.

Le grand intérêt du site est de permettre une chronologie précise : Le théâtre a été édifié dans le premier tiers du premier siècle de notre ère, à la même période que celui d’Arles et selon le modèle du Théâtre de Marcellus à Rome.  Les gradins (photo H. Tournier) Aux IVe et Ve siècles, les remparts de la ville romaine ont été rasés. Le théâtre est devenu une carrière et les habitations de l’Antiquité tardive et du Haut Moyen âge se sont installées sur le site. Les habitants, dans la période d’insécurité qui suivit, se sont concentrés sur le site de la Cathédrale, autour du Palais Comtal et dans la Ville des Tours. Ces trois pôles urbains ont prospéré jusqu’au XIVe siècle. Puis la zone a été abandonnée et livrée à l’agriculture. Ce sont les jardins et les vergers des religieuses de Notre Dame de la Seds qui ont protégé le théâtre des agressions des promoteurs de toutes les époques, jusqu’à nos jours. Prions les dieux de protéger encore le site et prions les autorités nationales et régionales de l’Archéologie d’abandonner l’idée de réenfouir les vestiges. Puissent-elles préférer mettre en valeur une telle richesse patrimoniale. Il reste beaucoup à découvrir ; mais il n’y aura pas de fouilles en 2005 qui sera une année consacrée à l’étude de ce qui a été découvert.  L'orchestra et les gradins, vue générale (photo H. Tournier) |

La respectable

matriarche en buste qui trône au fronton de l'édifice est Louise Marie

Chave, née le 29 mars 1857 à Cabriès et décédée le 6 octobre 1921

à l'âge de 64 ans. C'est elle qui a fait bâtir le tombeau et commandé

les sculptures. C'était, d'après les témoins demeurant encore à Cabriès

et qui l'ont connue, "une femme imposante, qui portait la culotte".

La respectable

matriarche en buste qui trône au fronton de l'édifice est Louise Marie

Chave, née le 29 mars 1857 à Cabriès et décédée le 6 octobre 1921

à l'âge de 64 ans. C'est elle qui a fait bâtir le tombeau et commandé

les sculptures. C'était, d'après les témoins demeurant encore à Cabriès

et qui l'ont connue, "une femme imposante, qui portait la culotte". Elle

était l'épouse de Louis Brun, cultivateur aisé, mort à 74 ans le

15 octobre 1913. Louis Brun est l'homme moustachu, au chapeau, en costume

provençal, figurant en buste, en bas, à droite du tombeau. Il possédait

la ferme du

Elle

était l'épouse de Louis Brun, cultivateur aisé, mort à 74 ans le

15 octobre 1913. Louis Brun est l'homme moustachu, au chapeau, en costume

provençal, figurant en buste, en bas, à droite du tombeau. Il possédait

la ferme du  Le

jeune chasseur alpin, à gauche, est Léandre Antoine Brun, soldat

au 159e Régiment d'Infanterie, " mort pour la France " le 3 octobre 1914

à Saint Laurent dans le Pas de Calais, à l'âge de 21ans.

Le

jeune chasseur alpin, à gauche, est Léandre Antoine Brun, soldat

au 159e Régiment d'Infanterie, " mort pour la France " le 3 octobre 1914

à Saint Laurent dans le Pas de Calais, à l'âge de 21ans.